Почетные жители района

Двенадцать человек имеют звание «Почетный житель Фаленского района». 3 июня в краеведческом музее часть из них присутствовала на открытии комнаты Трудовой славы. О них наш рассказ.

Двенадцать человек имеют звание «Почетный житель Фаленского района». 3 июня в краеведческом музее часть из них присутствовала на открытии комнаты Трудовой славы. О них наш рассказ.

32 года отдано колхозу

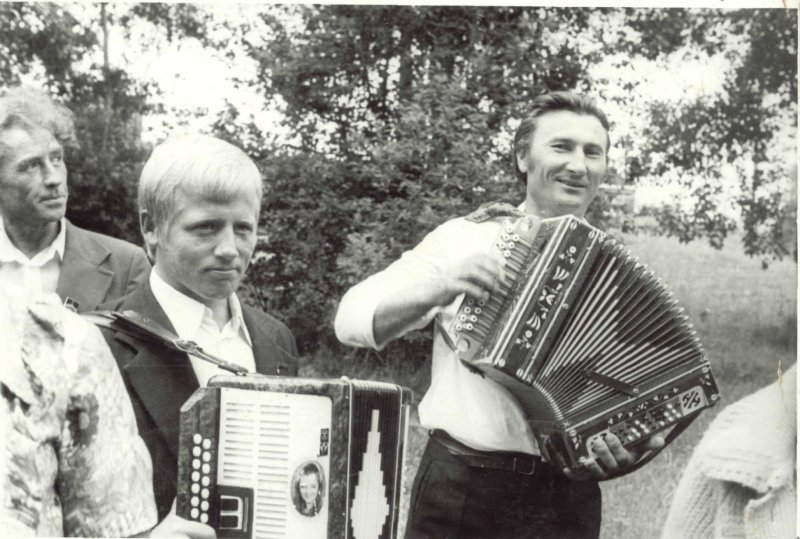

Александр Павлович Шулятьев родился на верхосунской земле, а вся его трудовая деятельность прошла на святицкой земле. Тридцать два с половиной года он отдал колхозу им. Свердлова, из них более четверти века руководил хозяйством. Знающий свое дело специалист, А.П. Шулятьев по образованию агроном, грамотный, требовательный руководитель. Таким знают Александра Павловича не только в Святице, но и в районе. Благодаря его организаторским способностям, в оптимальные сроки проводились полевые работы, заготовка кормов, уборка урожая. Большое внимание уделялось производственной и трудовой дисциплине. Он внедрял прогрессивные технологии в животноводстве и растениеводстве, что способствовало росту производства сельхозпродукции. Колхоз им. Свердлова и в настоящее время имеет хорошие производственные показатели.

Александр Павлович всегда активно участвовал в художественной самодеятельности и спортивных мероприятиях села. За свой многолетний труд он имеет немало Благодарственных писем и Почетных грамот, в том числе от Министерства сельского хозяйства РФ. Александру Павловичу неоднократно присваивалось звание «Лучший руководитель».

Бывшее автохозяйство — его предприятие

Весь трудовой путь Александра Федоровича Костенко связан с автохозяйством. 38 лет он проработал в автотранспортом предприятии, из них 28 лет возглавлял его. Все эти годы Александр Федорович честно трудился на благо ставшего родным предприятия. Пользовался заслуженным авторитетом не только в своем коллективе. Он был и остается уважаемым человеком в районе. Александр Федорович награжден медалью «За доблестный труд к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

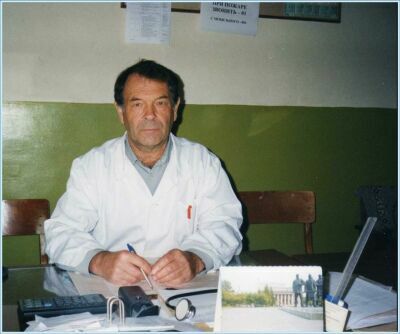

Детский врач

В 1970 году после окончания Горьковского медицинского института в Фаленскую районную больницу прибыл врач-педиатр Святослав Маркович Галкин. Через год его назначили на должность районного педиатра и заведующего детским отделением. С 1998 года он имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Педиатрия». Святослав Маркович обладает большим опытом работы и практическими навыками. Постоянно работает над улучшением качественных показателей педиатрической службы. Снизилась общая заболеваемость детей, возросла активность посещений на дому, увеличилось количество детей, находящихся на грудном вскармливании.

С.М. Галкин обладает хорошими организаторскими способностями, уделяет большое внимание организационно-методической работе, оказывает консультативно-практическую помощь медицинским работникам Талицкой амбулатории и ФАП района. Он вежлив и корректен с сотрудниками и, конечно же, пользуется авторитетом среди коллег.

Святослав Маркович награжден медалью «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», значком «Отличник здравоохранения», имеет звание «Почетный донор России». Он депутат районной Думы.

Почётный агроном РФ

Тина Дмитриевна Самарина родилась в с. Низево. Получив специальность агронома, она в 1964 году приезжает в Фаленский район. Ее тогда направили на третье отделение совхоза «Бельский», в ту пору самого крупного и крепкого хозяйства в районе. Именно здесь она взяла себе на вооружение звеньевую организацию труда. Через четыре года ее перевели в совхоз «Россия» главным агрономом. А через семь лет возглавила агрономическую службу колхоза им. Ленина, где проработала 22 года до выхода на заслуженный отдых. Смыслом ее работы были результаты и обязательно высокие. С подачи Тины Дмитриевны прижилась здесь звеньевая система организации труда, которая с годами совершенствовалась и давала свои плоды. Растениеводческая отрасль хозяйства является всегда показательной в районе. У Тины Дмитриевны учились агрономы не только своего района, но и области. С ней советовались. В 1998 году за заслуги перед государством ей присвоено звание «Почетный агроном РФ».

Хвала рукам создавшим Трио

А кто не знает кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного агронома России, лауреата Государственной премии Екатерину Васильевну Никифорову. Она автор одиннадцати сортов клевера, десять из них районированы, а сорт «Трио» в 9 регионах России из 12. Неслучайно академик А.М. Медведев посвятил вятским селекционерам и, в первую очередь, Е.В. Никифоровой такие строки: «Хвала рукам, создавшим Трио». Труд Екатерины Васильевны отмечен золотой медалью ВДНХ.

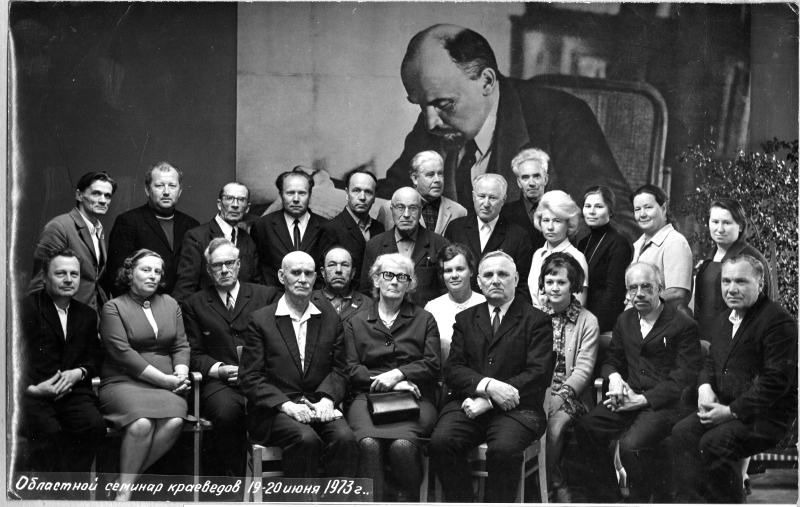

Краевед Соколова

Корни Фаины Николаевны Соколовой идут из деревни Фаленки. И не случайно, она стала краеведом. Будучи библиотекарем районной библиотеки она по крупицам собирала материал об истории своего района, о земляках. Устраивала встречи с интересными людьми. С членами клуба «Юный гагаринец» ездила на родину космонавта — 100 В.П. Савиных и неоднократно с ним встречалась.

А сколько труда вложила Фаина Николаевна, чтобы вышла в свет Книга Памяти по Фаленскому району. Она же стала инициатором и составителем книги «Откуда мы родом». Со всех уголков России приходили и приходят ей письма от земляков с рассказами и воспоминаниями о своей малой родине. К 100-летию п. Фаленки при ее участии создан краеведческий музей. Фаине Николаевне одной из первых присвоено звание «Почетный житель Фаленского района». И это заслуженно.

Дважды орденоносец

Михаил Иванович Сунцов любовь к земле и крепкую хватку к работе унаследовал от матери, а богатырскую силу от отца. Работать в колхозе он начал с 13 лет, а в шестнадцать — сел на трактор. Почти 30 лет на святицких полях он выращивал картофель и стал мастером высоких урожаев этой культуры. В 1970 году Михаил Иванович награжден орденом Трудового Красного Знамени, а через три года — орденом Ленина. Ему присвоено звание «Заслуженный механизатор СССР». В 1984 году он был избран депутатом Верховного Совета СССР. Избиратели давали ему 15 наказов и просьб, и почти все они были выполнены.

В 1999 году ему присвоено звание «Почетный житель Фаленского района».

Любовь ПРОЦЕНКО.

Фото автора.

Кроме вышеперечисленных звание «Почётный житель Фалёнского района» имеют: Нина Матвеевна Якимова, Герой Социалистического Труда, Григорий Максимович Югрин, бывший председатель колхоза «Победа», Николай Гаврилович Злобин, директор Филейской школы-интерната, Ксения Афанасьевна Вершинина, врач Фалёнской ЦРБ, Виктор Петрович Батальцев, бывший председатель еолхоза «Поломский».

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Батальцев Виктор Петрович

Батальцев Виктор Петрович родился 01 октября 1934 года в д. Кочуганы Фаленского района Кировской области. Образование среднее профессиональное. С 1965 года по 1972 год работал управляющим отделения совхоза «Красносельский» Фаленского района. Затем избирается секретарем парткома этого же хозяйства. С 1973 года по 1998 год, он бессменный руководитель колхоза «Поломский» Фаленского района. За время работы председателем колхоза зарекомендовал себя, как авторитетный и грамотный руководитель, пользуется большим уважением односельчан. За эти годы хозяйство значительно окрепло экономически. Строились животноводческие помещения, жилые дома, была построена новая мастерская, построено здание новой школы, медпункта, физиокабинета, были построены и открыты 2 детских сада в с.Полом и д.Баженове.

Значительно возросла урожайность зерновых культур, увеличилось поголовье и продуктивность КРС в хозяйстве. Батальцев Виктор Петрович не только хороший руководитель, но и примерный семьянин. Вместе с женой они вырастили и воспитали троих детей. Выйдя на заслуженный отдых, Виктор Петрович занимает активную жизненную позицию, несколько лет возглавлял Совет ветеранов, принимал активное участие в общественной жизни села. За достигнутые успехи был награжден Орденом «Знак почета», медалью «За доблестный труд», его труд был отмечен многочисленными грамотами. Глава администрации Поломского сельского поселения С.Н.Афонин.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Галкин Святослав Маркович

Галкин Святослав Маркович, 02.08.1946 г.р., образование высшее профессиональное. Врач-педиатр высшей квалификационной категории, районный педиатр, заведующий детским отделением Фаленской ЦРБ. Опытный высокопрофессиональный специалист, хорошо знающий проблемы и нужды здравоохранения района. В 1970 году окончил Горьковский медицинский институт имени С.М.Кирова. Кировский областным отделом здравоохранения был направлен в Фаленскую районную больницу врачом педиатром. С 1971 года по настоящее время занимает должность районного педиатра и заведующего детским отделением. В 1979 году был аттестован на I квалификационную категорию, с 1998 года имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Педиатрия». Большой заслугой является создание педиатрической службы в районе, работоспособного коллектива врачей-педиатров и медицинских сестер.

90% м едицинских работников педиатрической службы имеют квалификационные категории За время работы Святослав Маркович показал себя грамотным, эрудированным специалистом, добросовестно относящимся к своим обязанностям, с сотрудниками вежлив, корректен. Святослав Маркович обладает большим опытом работы и практическими навыками. Постоянно работает над улучшением качественных показателей педиатрической службы. Снизилась общая заболеваемость детей. Возросла активность посещений на дому, увеличилось количество детей находящихся на грудном вскармливании. В результате проводимой профилактической работе, в районе в течении ряда лет не регистрируется заболеваемость управляемыми инфекциями (корью, коклюшам, дифтерии, эпид. паротитом) Много лет нет летальности по детскому отделению. Под руководством Галкина С. М. улучшилось качество профилактических осмотров, большое внимание уделяется диспансерному наблюдению детей. Регулярно анализирует показатели стационарной помощи такие как работы койки, длительность пребывания больного на койке, сроки лечения по отдельным заболеваниям. Святослав Маркович, обладает хорошими организаторскими способностями, уделяет большое внимание организационно-методической работе, оказывает консультативно практическую помощь медицинским работникам Талицкой амбулатории и ФАП района. Галкин С. М. трудолюбив, пользуется авторитетом среди коллег, постоянно путем самообразования повышает свой профессиональный уровень. За добросовестный труд, за многолетнюю, плодотворную врачебную деятельность награжден медалью «За трудовую доблесть», «Ветеран Труда». Награжден значком «Отличник здравоохранения». Имеет благодарности и почетные грамоты Департамента здравоохранения, областного комитета профсоюзов медработников, администрации района, администрации больницы, благодарственное письмо от Законодательного собрания Кировской области. Является Депутатом Районной Думы. Имеет звание «Почетный донор России».

едицинских работников педиатрической службы имеют квалификационные категории За время работы Святослав Маркович показал себя грамотным, эрудированным специалистом, добросовестно относящимся к своим обязанностям, с сотрудниками вежлив, корректен. Святослав Маркович обладает большим опытом работы и практическими навыками. Постоянно работает над улучшением качественных показателей педиатрической службы. Снизилась общая заболеваемость детей. Возросла активность посещений на дому, увеличилось количество детей находящихся на грудном вскармливании. В результате проводимой профилактической работе, в районе в течении ряда лет не регистрируется заболеваемость управляемыми инфекциями (корью, коклюшам, дифтерии, эпид. паротитом) Много лет нет летальности по детскому отделению. Под руководством Галкина С. М. улучшилось качество профилактических осмотров, большое внимание уделяется диспансерному наблюдению детей. Регулярно анализирует показатели стационарной помощи такие как работы койки, длительность пребывания больного на койке, сроки лечения по отдельным заболеваниям. Святослав Маркович, обладает хорошими организаторскими способностями, уделяет большое внимание организационно-методической работе, оказывает консультативно практическую помощь медицинским работникам Талицкой амбулатории и ФАП района. Галкин С. М. трудолюбив, пользуется авторитетом среди коллег, постоянно путем самообразования повышает свой профессиональный уровень. За добросовестный труд, за многолетнюю, плодотворную врачебную деятельность награжден медалью «За трудовую доблесть», «Ветеран Труда». Награжден значком «Отличник здравоохранения». Имеет благодарности и почетные грамоты Департамента здравоохранения, областного комитета профсоюзов медработников, администрации района, администрации больницы, благодарственное письмо от Законодательного собрания Кировской области. Является Депутатом Районной Думы. Имеет звание «Почетный донор России».

Умер 17 января 2024 года

Злобин Николай Гаврилович

Родился 25 октября 1946 года в д.Новый Путь Фалёнского района Кировской области.

Родился 25 октября 1946 года в д.Новый Путь Фалёнского района Кировской области.

Закончил Кировский государственный педагогический институт, учитель физического воспитания высшей категории. Стаж работы 45 лет.С 1973 – директор средней школы д. Филейка,с 2001 года – это школа-интернат, где обучаются дети не только из Фаленского района, но и других районов области.

«Ветеран труда», «Отличник народного просвещения», «Директор года-96», Заслуженный учитель Российской Федерации – 1996 год.

Готовил мастеров спорта по лыжным гонкам. Его учащиеся были неоднократными победителями районных и областных туристических соревнований, участниками Всероссийских соревнований школьников по туризму (1999 год).

Коллектив школы, руководимый Николаем Гавриловичем, был дипломантом Всероссийских конкурсов «Школа года – 95», «Школа года – 96», «Красивая школа – школа ХХI века» - 1997г;

Призером конкурса «Лучшие школы Кировской области – 2006» (2 место); неоднократно побеждали в областных конкурсах работы учебных предприятий (производственных бригад).

Николай Гаврилович - Почётный житель Фалёнского района.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Костенко Александр Фёдорович

Костенко А.Ф. родился 22 октября 1929 года. Начал он свою трудовую деятельность после окончания Новочеркасского автомобильного техникума с апреля 1952 года на должности механика по ремонту автомобилей. Весь трудовой путь Александра Федоровича связан с автохозяйством. 38 лет проработал он в автотранспортном предприятии, из них 28 лет - начальником. Работал в райсельхозинспекции, а затем был переведен инструктором райкома КПСС до июля 1961 года. В 1961 году Костенко А.Ф. назначают главным инженером автохозяйства, спустя три года - начальником предприятия.

Все эти годы А.Ф. Костенко честно трудился на благо, ставшего уже родным, предприятия. Имел заслуженный авторитет не только в своем коллективе, но и в Фаленском районе. Всегда был принципиальным, требовательным руководителем. А.Ф. Костенко награжден медалью «За доблестный труд к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45г.г.», медалью «30-летие победы в Великой Отечественной войне».

Опора семьи Костенко

После каждой встречи с интересными людьми встает проблема: как уместить человеческую судьбу в рамках газетной статьи. Хочется читателям рассказать все самое интересное и важное из жизни героя своей заметки, а ведь этого интересного и важного у нашего старшего поколения было, ой, как много. В пору повести писать.

После каждой встречи с интересными людьми встает проблема: как уместить человеческую судьбу в рамках газетной статьи. Хочется читателям рассказать все самое интересное и важное из жизни героя своей заметки, а ведь этого интересного и важного у нашего старшего поколения было, ой, как много. В пору повести писать.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

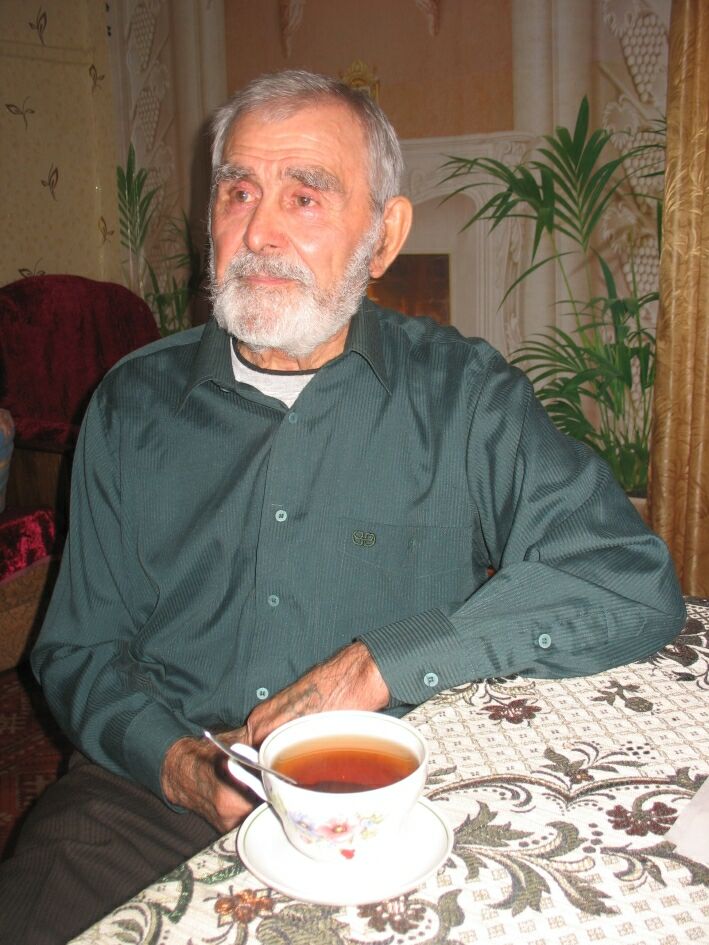

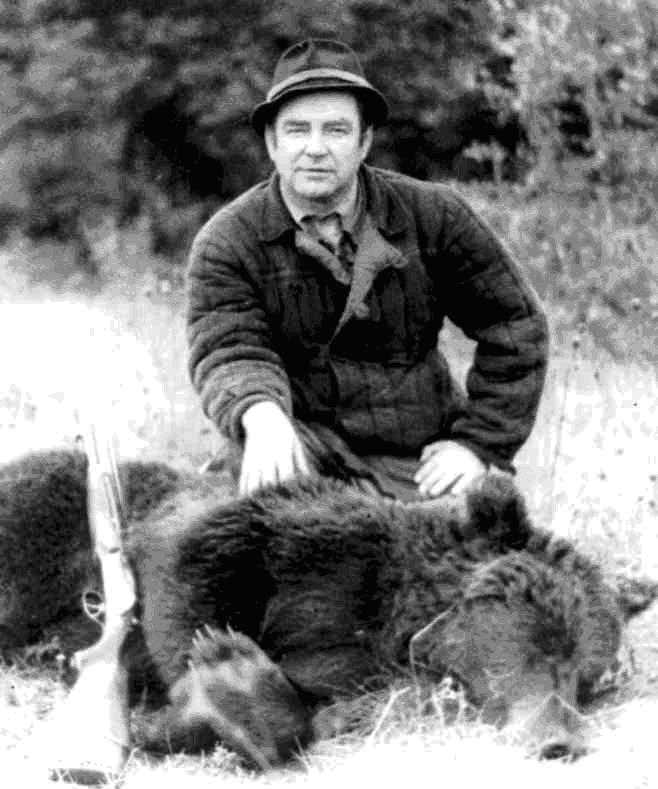

Рылов Александр Петрович

Родился Александр Петрович 9 апреля 1929 года в деревне Малахи Полынкского прихода Фаленского района Кировской области. Когда мальчику исполнилось два года, из деревни уехал его отец, а вскоре и мать. Александр с младшим братом Валентином остались жить у деда Михаила Артемьевича. Из начального периода жизни Александр Рылов вынес самые светлые чувства к своей бабушке Афанасии Федосовне. Любил её больше всех на свете, больше матери. Бабушка стала ему первым учителем и воспитателем. Она знала почти все травы, какие росли в Малахах, очень понятно объясняла целебные свойства лекарственных растений и часто сопровождала внука в его походах в лес за ягодами. Дед тоже любил внука, но по-своему, скуповатой на ласки мужской любовью. Он также любил природу, но внутренне, не показывая это остальным. Ещё в молодости он увлекался пчеловодством, пронес эту страсть через всю жизнь, передав её внуку и сыну.

Родился Александр Петрович 9 апреля 1929 года в деревне Малахи Полынкского прихода Фаленского района Кировской области. Когда мальчику исполнилось два года, из деревни уехал его отец, а вскоре и мать. Александр с младшим братом Валентином остались жить у деда Михаила Артемьевича. Из начального периода жизни Александр Рылов вынес самые светлые чувства к своей бабушке Афанасии Федосовне. Любил её больше всех на свете, больше матери. Бабушка стала ему первым учителем и воспитателем. Она знала почти все травы, какие росли в Малахах, очень понятно объясняла целебные свойства лекарственных растений и часто сопровождала внука в его походах в лес за ягодами. Дед тоже любил внука, но по-своему, скуповатой на ласки мужской любовью. Он также любил природу, но внутренне, не показывая это остальным. Ещё в молодости он увлекался пчеловодством, пронес эту страсть через всю жизнь, передав её внуку и сыну.

По своему характеру дед не отличался словоохотливостью, но случалось что подолгу рассказывал о разных периодах своей жизни. От него Рылов перенял мужскую науку жизни. В 1936 году Рылов пошел в школу в п. Фалёнки. Его отец, Петр Михайлович, был занят целыми днями, так что сыновей растила и воспитывала в основном мать, Клавдия Даниловна. В своё время она ходила в школу лишь несколько недель, освоив лишь азбуку и счет, но старалась, чтобы дети росли дисциплинированными, трудолюбивыми, были уважительны к старшим. В 1941 году отца отправили на фронт, матери приходилось туго: работала круглые сутки, но даже короткие часы отдыха посвящала детям. С особой теплотой Александр Рылов вспоминал свою первую учительницу Валентину Устиновну Мошонкину. Она прививала первоклашкам любовь к природе, учила понимать ее, воспитывала в каждом чувство прекрасного, давала глубокие, прочные знания. Во время войны многие школьники бросили учебу. Работали в кохозе и на производстве, но братья Рыловы продолжали учиться. После войны с фронта домой вернулся изувеченный отец, ему дали вторую группу инвалидности. После фронта он работал ещё не одно десятилетие, и жизнь после возвращения наладилась. В 1950 году А.П. Рылов закончил Благовещенское военно-пехотное училище. Служил на Камчатке. После ухода в запас в связи с сокращением штатов с 1953 года преподавал физкультуру и военное дело в Низевской средней школе. В 1959 году началась журналистская работа в Фаленской районной газете (литсотрудник, заведующий отделом, ответственный секретарь, заместитель редактора). В 1968 году заочно закончил филологический факультет Пермского государственного университета. С 1968 по 1970 года был редактором Сунской районной газеты. С 1979 года направлен редактором газеты в исправительно-трудовое учреждение поселка Лесного Верхнекамского района, где служил до выхода на пенсию (1986 год). С 1956 года регулярно сотрудничал с газетой «Кировская правда». В 19996 году напечатал лирическую повесть «Полынка», в 1997 году – сборник рассказов охотника «Таежные перекрестки», закончил работу над книгой «Записки натуралиста». Награжден медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За безупречную службу» и двумя юбилейными. А.П. Рылов был занят общественной работой, являлся членом совета ветеранов Вятской журналистики и членом правления областной журналистской организации.Его жена – Юлия Петровна – ученый-агроном, старший сын Владимир – военный журналист, второй сын Виктор и дочь Татьяна – педагоги. А.П.Рылов с удовольствием общался с детьми на разных сборах, слетах, тематических вечерах. Ходил с ними в походы и экскурсии. Разносторонне обширные знания позволяли ему вести беседы, читать лекции на самые различные темы. Был частым гостем Левановской средней школы, и ребята его называли «наш писатель». 13 февраля 1999 года не стало вятского писателя Александра Петровича.

Награжден медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За безупречную службу» и двумя юбилейными. А.П. Рылов был занят общественной работой, являлся членом совета ветеранов Вятской журналистики и членом правления областной журналистской организации.Его жена – Юлия Петровна – ученый-агроном, старший сын Владимир – военный журналист, второй сын Виктор и дочь Татьяна – педагоги. А.П.Рылов с удовольствием общался с детьми на разных сборах, слетах, тематических вечерах. Ходил с ними в походы и экскурсии. Разносторонне обширные знания позволяли ему вести беседы, читать лекции на самые различные темы. Был частым гостем Левановской средней школы, и ребята его называли «наш писатель». 13 февраля 1999 года не стало вятского писателя Александра Петровича.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Самарина Тина Дмитриевна

Самарина Тина Дмитриевна, 1942 года рождения, образование высшее профессиональное, главный агроном колхоза имени Ленина, общий стаж работы в хозяйстве - 22 года. Родом Самарина Тина Дмитриевна из Низева. В 1959 году поступила в Яранский сельскохозяйственный техникум. После окончания была направлена в совхоз «Нива» Нагорского района, где проработала два года главным агрономом. Получив среднее профессиональное образование Тина Дмитриевна сразу поступила в Кировский сельскохозяйственный институт на заочное отделение агрономического факультета. Учеба давалась легко. В 1964 году Самарина Т.Д. переезжает в Фаленский район, и ее направляют в совхоз «Бельский» агрономом третьего отделения. Тогда совхоз «Бельский» был одним из самых лучших в районе. Было чему поучиться у грамотных, опытных специалистов. Именно оттуда взяла Тина Дмитриевна на вооружение звеньевую организацию труда. В 1968 году ее перевели в совхоз «Россия» главным агрономом.

У дружного коллектива специалистов совхоза «Россия» была цель - поднять хозяйство. Занимались окультуриванием земель. Поля было неудобно обрабатывать из-за вытяжек леса и кустарников, отдельно стоящих деревьев. Объем работ был проведен немалый. В эти годы хозяйство получало неплохие урожаи, обеспечивало кормами скот. А с 1975 по 1997 год (до выхода на заслуженный отдых) Тина Дмитриевна работала в колхозе имени Ленина, возглавляла агрономическую службу. Все это время растениеводческая отрасль хозяйства является показательной. Посев сельскохозяйственных культур ведется семенами первого и второго класса, умело здесь работают с клеверами, с картофелем. В 1981-1985 годы (XI пятилетка) среднегодовая урожайность картофеля составляла 140 центнеров с гектара, а в 1986-1990 годы (XII пятилетка) - 216 центнеров с гектара. В 1986 году Тина Дмитриевна была награждена значком «Ударник XI пятилетки». В эти годы колхозу не было равных в районе по реализации картофеля. Умело организованный труд, применение технологий снижали затраты на выращивание продукции. Картофель приносил хозяйству большие доходы. С подачи Тины Дмитриевны прижилась в колхоз звеньевая система организации труда, которая с годами совершенствовалась и давала результаты. Хозяйство не раз выходило победителем в соревнованиях по получению зерна. Двадцать два года отдано Тиной Дмитриевной колхозу имени Ленина. Смыслом ее работы были результаты и обязательно высокие. Человек она энергичный, с высокой работоспособностью и от других всегда требовала работы с отдачей. Тем более, что труд земледельцев зависит от погодных условий, и дорога бывает каждая минута. А вся ответственность за проведение работ ложится на плечи главного специалиста. Приходится быть и требовательной, и жесткой. Тину Дмитриевну знают в районе. С ней советовались, у нее учились. Она поражает своим трудолюбием. Всегда у нее порядок в делах, дома, образцовый огород. Не зря она была избрана общим собранием колхозников председателем ревизионной комиссии. В 1998 году Самарину Т.Д. за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд Указом Президента России присвоено звание «Почетный агроном Российской Федерации».

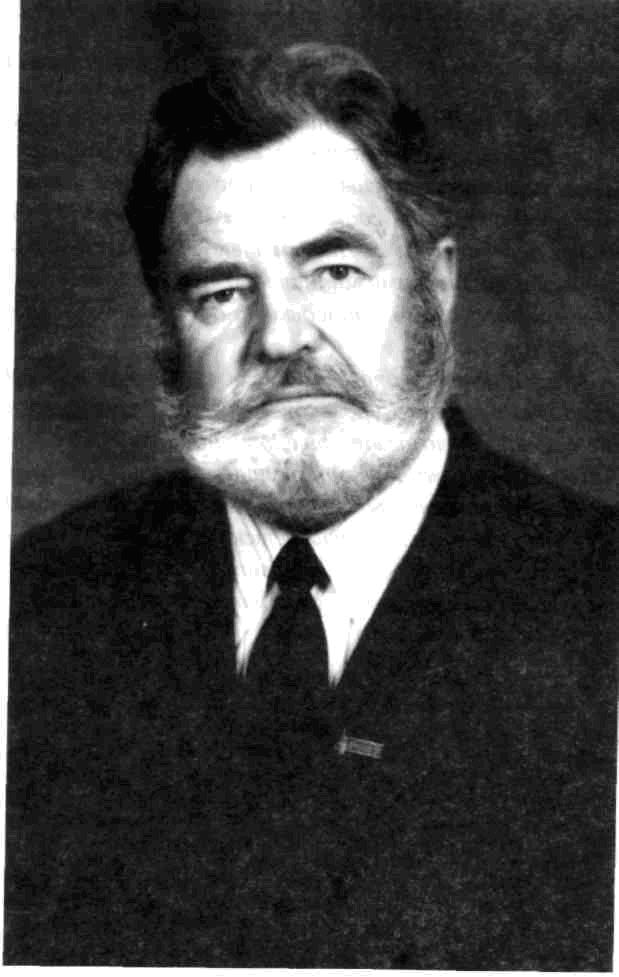

Селюнин Николай Андреевич

Прибыл в Фалёнский район в 1950 году. Работал заведующим отделом сельского хозяйства строительства, уполномоченным министерства заготовок по Фалёнскому району. В марте 1956 года в числе тридцатитысячников был направлен на работу председателем колхоза имени Жданова, затем возглавил укрупнённый колхоз имени Кирова. Работал председателем колхоза до выхода на заслуженный отдых. В 1980 году под руководством Селюнина колхоз значительно увеличил производство и продажу сельхозпродукции. В хозяйстве активно велось производственное, культурно-бытовое, жилищное строительство. За успехи в развитии сельского хозяйства колхоза неоднократно заносился на областную Доску Почёта, награждён юбилейным знаком ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Прибыл в Фалёнский район в 1950 году. Работал заведующим отделом сельского хозяйства строительства, уполномоченным министерства заготовок по Фалёнскому району. В марте 1956 года в числе тридцатитысячников был направлен на работу председателем колхоза имени Жданова, затем возглавил укрупнённый колхоз имени Кирова. Работал председателем колхоза до выхода на заслуженный отдых. В 1980 году под руководством Селюнина колхоз значительно увеличил производство и продажу сельхозпродукции. В хозяйстве активно велось производственное, культурно-бытовое, жилищное строительство. За успехи в развитии сельского хозяйства колхоза неоднократно заносился на областную Доску Почёта, награждён юбилейным знаком ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Хозяйству трижды вручалось Красное Знамя Министерства сельскохозяйственных заготовок. В 1976 году колхоз им С.М. Кирова награждён орденом Трудового Красного Знамени. Умер Селюнин Н.А. в 1991 году.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Соколова Фаина Николаевна

Корни Фаины Николаевны Соколовой–Кропотиной идут из деревни Фаленки по линии матери Анастасии Михайловны Лопатиной, из деревни Синичена – по отцу Николаю Васильевичу Кропотину. Двухлетнюю Фаину, уроженку г. Кирова, привезла мать в п. Фаленки, т.к. отец был арестован в 1937 году. Он был политруком роты в штабе отряда по борьбе с бандитизмом. С детства Фаина Николаевна любила читать и поэтому, повзрослев, выбрала профессию библиотекаря. Собирая по крупицам материалы о земляках, организовывала для членов клуба «Книгознайка» встречи с интересными людьми, такими, как писатели А.А. Лиханов, В.Н. Крупин, В.А.Ситников, К.В. Верхотин, с артистом театра и кино А.И.Устюжаниновым. С членами клуба «Юный гагаринец» ездила на родину космонавта–100 В.П. Савиных в д. Березкино. С легкой руки Фаины Николаевны наш земляк Юрий Иванович Яговкин организовал в Москве в своей мастерской Вятское землячество, которое сейчас возглавляет профессор университета картографии и аэрофотосъемки космонавт В.П.Савиных. Сейчас в него входят уже более 1000 земляков.

Корни Фаины Николаевны Соколовой–Кропотиной идут из деревни Фаленки по линии матери Анастасии Михайловны Лопатиной, из деревни Синичена – по отцу Николаю Васильевичу Кропотину. Двухлетнюю Фаину, уроженку г. Кирова, привезла мать в п. Фаленки, т.к. отец был арестован в 1937 году. Он был политруком роты в штабе отряда по борьбе с бандитизмом. С детства Фаина Николаевна любила читать и поэтому, повзрослев, выбрала профессию библиотекаря. Собирая по крупицам материалы о земляках, организовывала для членов клуба «Книгознайка» встречи с интересными людьми, такими, как писатели А.А. Лиханов, В.Н. Крупин, В.А.Ситников, К.В. Верхотин, с артистом театра и кино А.И.Устюжаниновым. С членами клуба «Юный гагаринец» ездила на родину космонавта–100 В.П. Савиных в д. Березкино. С легкой руки Фаины Николаевны наш земляк Юрий Иванович Яговкин организовал в Москве в своей мастерской Вятское землячество, которое сейчас возглавляет профессор университета картографии и аэрофотосъемки космонавт В.П.Савиных. Сейчас в него входят уже более 1000 земляков.

После выхода на пенсию Фаина Николаевна работала над составлением Книги Памяти по Фаленскому району. К 100-летию поселка Фаленки при ее участии создан краеведческий музей. В 1997 году ей было присвоено звание «Почетный житель Фаленского района». В 1991–1992 гг. была организатором восстановления Фаленской церкви святого Георгия Победоносца. Собрав материалы по истории сел и деревень, она стала инициатором и составителем книги «Откуда мы родом?» - помогли ей в этом беспокойный характер и общительность. Со всех уголков России приходят Фаине Николаевне письма от земляков с рассказами и воспоминаниями о своей малой родине. А.П. Рылов, писатель

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Сунцов Михаил Иванович

Михаил Иванович Сунцов родился в 1938 году в д.Барминцы Светицкого сельского Совета Фалёнского района. С 1954 года тракторист Медвеженской МТС, а с 1960 года звеньевой механизированного звена колхоза им.Свердлова. За высокие урожаи картофеля и мастерство был награждён в 1970 году орденом Трудового Красного Знамени и в 1973 году – орденом Ленина. В 1982 году избран делегатом 26 съезда КПСС. В 1984 году – депутатом Верховного Совета СССР от Зуевского избирательного округа. Выполняя наказы избирателей, М.И. Сунцов помог построить узел связи в Кирсе, школу в Нолинском районе, мост через реку Святица, с его помощью началась газификация района. С 1993 года до 1998 года ( до выхода на пенсию ) Михаил Иванович возглавлял администрацию Советского сельского округа. Присвоено звание «Почётный житель Фалёнского района».

Михаил Иванович Сунцов родился в 1938 году в д.Барминцы Светицкого сельского Совета Фалёнского района. С 1954 года тракторист Медвеженской МТС, а с 1960 года звеньевой механизированного звена колхоза им.Свердлова. За высокие урожаи картофеля и мастерство был награждён в 1970 году орденом Трудового Красного Знамени и в 1973 году – орденом Ленина. В 1982 году избран делегатом 26 съезда КПСС. В 1984 году – депутатом Верховного Совета СССР от Зуевского избирательного округа. Выполняя наказы избирателей, М.И. Сунцов помог построить узел связи в Кирсе, школу в Нолинском районе, мост через реку Святица, с его помощью началась газификация района. С 1993 года до 1998 года ( до выхода на пенсию ) Михаил Иванович возглавлял администрацию Советского сельского округа. Присвоено звание «Почётный житель Фалёнского района».

Умер 6 ноября 2022 года

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

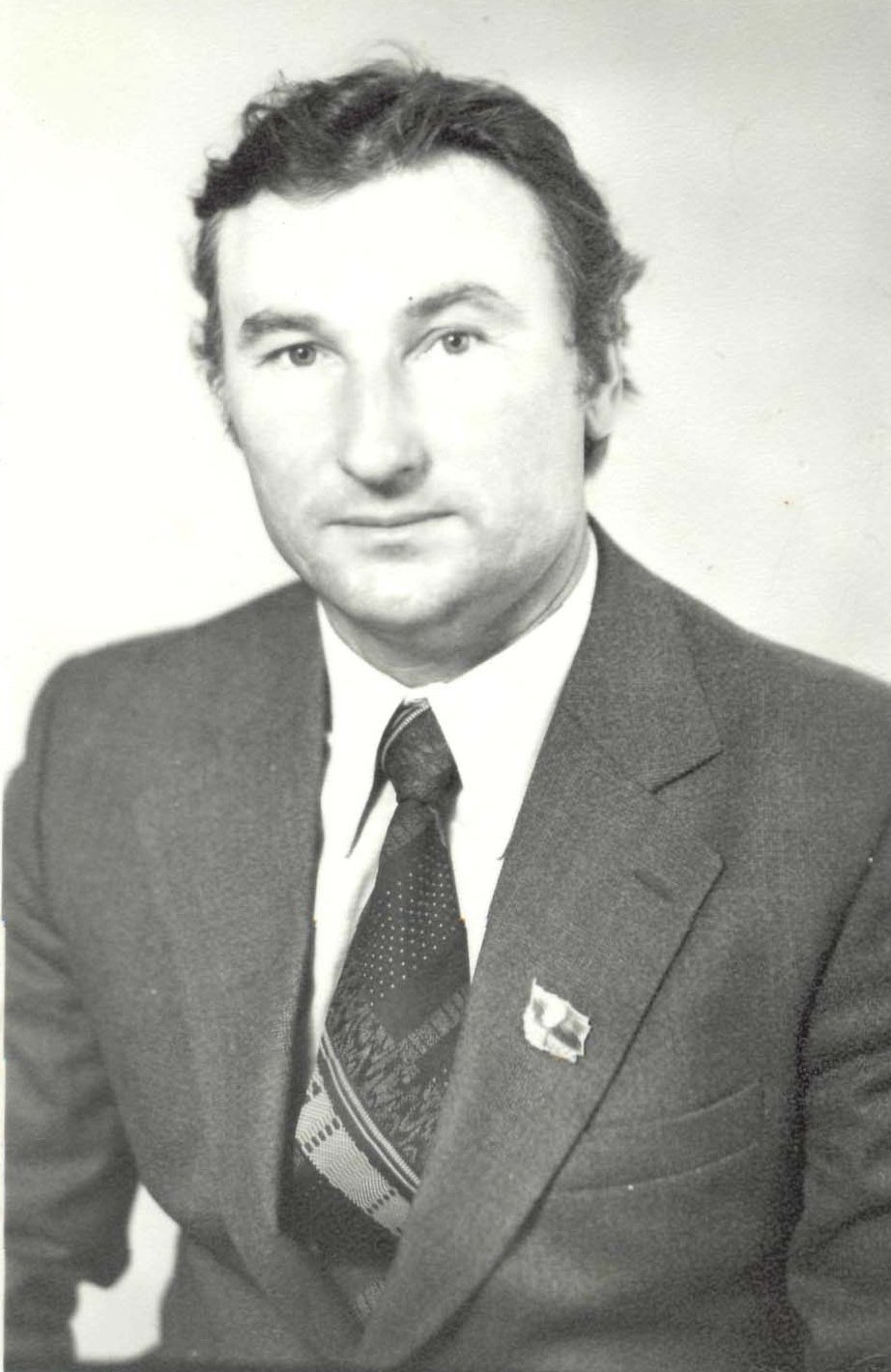

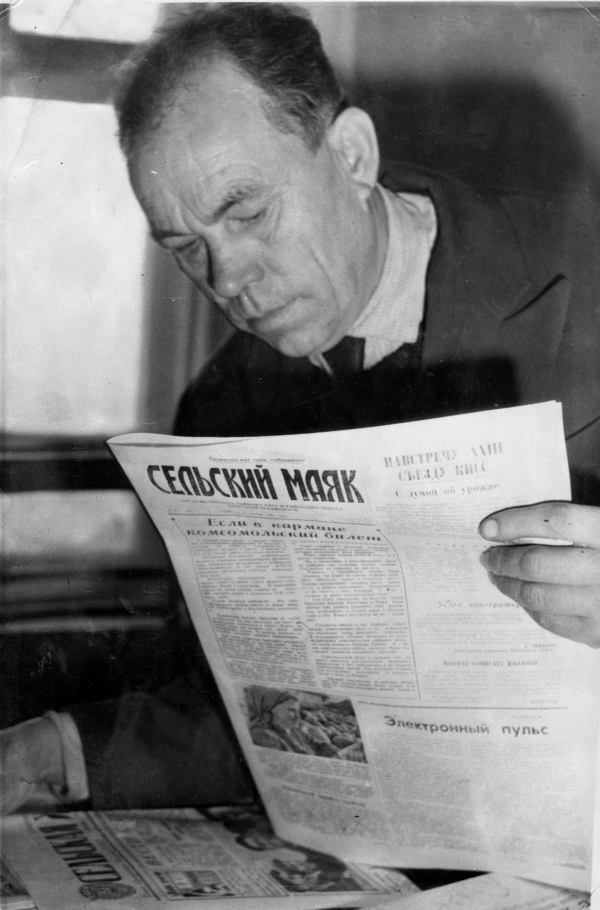

Шулепов Николай Петрович

22.12.1912 - 1988 Учитель истории и географии, педстаж - 40 лет., краевед, член Союза журналистов СССР, корреспондент газет "Кировская правда" и Комсомольское племя". Автор 2-ух книг: 1) Шулепов Н.А. А.С. Шкляев. Киров, 1975 2) Шулепов Н.А. Лариса Чемоданова (в соавторстве с В. Пономаревым). Киров, 1989 В 1957 году в районной газете "Сельский маяк" опубликовал оду из первых своих статей "Низевской школе - 90 лет", проба пера оказалась удачной, Николай Петрович с головой окунулся в краеведческую работу. Он жадно слушал и записывал рассказы старожилов, много ездил, собирал по крупинкам сведения об истории района, людях, завязал обширную переписку с музеями и архивами, с героями своих будущих очерков и статей. Вовлекал в эту работу учащихся и вместе с несколькими энтузиастами создал в школе краеведческий музей. Везде, где только мог, рассказывал о прошлом нашей земли, открывая людям много нового. Но главной и самой обширной его аудиторией всегда оставались читатели. Автобиография

22.12.1912 - 1988 Учитель истории и географии, педстаж - 40 лет., краевед, член Союза журналистов СССР, корреспондент газет "Кировская правда" и Комсомольское племя". Автор 2-ух книг: 1) Шулепов Н.А. А.С. Шкляев. Киров, 1975 2) Шулепов Н.А. Лариса Чемоданова (в соавторстве с В. Пономаревым). Киров, 1989 В 1957 году в районной газете "Сельский маяк" опубликовал оду из первых своих статей "Низевской школе - 90 лет", проба пера оказалась удачной, Николай Петрович с головой окунулся в краеведческую работу. Он жадно слушал и записывал рассказы старожилов, много ездил, собирал по крупинкам сведения об истории района, людях, завязал обширную переписку с музеями и архивами, с героями своих будущих очерков и статей. Вовлекал в эту работу учащихся и вместе с несколькими энтузиастами создал в школе краеведческий музей. Везде, где только мог, рассказывал о прошлом нашей земли, открывая людям много нового. Но главной и самой обширной его аудиторией всегда оставались читатели. Автобиография

Родился 22 декабря 1912 года в деревне Дымово бывшей Лемской волости Глазовского уезда. По современному административному делению земли бывшей деревни Дымово отнесены к Верховойскому сельскому совету Богородского района Кировской области. Деды и бабушки, отец и мать были из той же деревни Дымово, все неграмотные, относились к крестьянам - середнякам. Неграмотность родителей сильно отразилась на моем воспитании, которое сводилось к одному - лишь бы был сыт.До 10 лет я рос бойким деревенским мальчиком. В 1922 году летом на пахоте поля со мной случилось несчастье: жеребенок ударил меня копытом в холку левого бедра, отчего начался процесс костного туберкулеза. За 3 года болезни левая нога стала короче на 2 см, и я остался на всю жизнь хромым. В 1922 году в Дымове открылась начальная школа. По причине болезни я начал учится в 11 лет. В 1927 году окончил 4 класса Лемской начальной школы и в том же году был принят в Богородскую школу крестьянской молодежи. С 1926 года был пионером, в марте 1930 года был принят в комсомол.  Жизнь показала, что я физически работать немогу, по совету учителей - заведующего школой Торхова М.А. летом 1930 года я был направлен на курсы учителей ликбеза в город Нолинск, после окончания которых Нолинским окружкомом был направлен работать старшим пионервожатым в Богородскую ШКМ, После года работы вожатым был взят на работу заведующим отдела пионеров в Богородский райком комсомола. После работы в райкоме по совету учителей тойже Богородской ШКМ уехал учится в Московское педучилище №2, которое закончил в 1935 году. Как активный комсомолец был направлен на работу инструктором в Северо-Кавказкий крайком комсомола в город Пятигорск. После года работы из-за отсутствия квартиры вернулся в родную Кировскую область, и облано был направлен работать в свой Богородский район в качестве директора Верховойской семилетней шкоды. Осень 1936 года по указанию аттестационной комиссии был направлен на заочную учебу в Кировский пединститут. С I сентября 1937 года был переведен на работу директором Караульской 7-летней школы. Заочная учеба шла успешно чтобы приблизить учение в институте в 1939 году переехал работать учителем истории в Вахрушевскую школу в Слободской район. В январе 1941 года закончил Кировский пединститут, в Вахрушевской школе работал до 1942 года, по болезни дистрофией был отпущен из района и переехал в Зуевский район по месту жительства родителей. С лета 1943 по 1953 годы работал учителем истории в Зуевской и Кордяжской средних школах. С 1953 по 1972 год до выхода на пенсию работал преподавателем истории в Низевсксй средней школе Фалёнского района, где живу в настоящее время. В 1954 году, как активный учитель общественник был принят в члены КПСС. Будучи комсомольцем, а затем членом КПСС работал пропагандистом, 6 лет председателем товарищеского суда, долгие годы работал председателем местного профсоюза. При выходе на пенсию отмечен медалью "Ветеран труда". Со времени учебы в пединституте пристрастился к изучению родного края, которое выразилось в том, что в Кордяжской и Зуевской и Низевской школах создавал краеведческие школьные музеи. В 1957 году осмелился написать в Фаленскую районную газету первые 8 статей. В следующем 1958 году уже была напечатано 12 статей и с тех пор на протяжении 29 лет непрерывно пишу. Начал писать с Фаленского района, в 1960 году, когда из 4-х районов: Фаленского,3уевского, Богородского и Унинского было создана одно укрупненное производственное Зуевское объединение с одной Зуевской газетой "Заветы Ильича", стал в ней писать уже кроме Фаленского района о жизни Зуевского и Богородского района, так как по работе хорошо знал оба эти района. После объединения Фаленского района с Унинским стал писать и об Унинском районе. В 1963 году, как активный корреспондент был принят Кировским областным отделением в члены Союза журналистов СССР, членом которого являюсь 22 года. С 1960 года стала печатать мои статьи "Кировская правда" и "Комсомольское племя". Статьи носили местный исторический характер к моей фамилии стали прибавлять слово "краевед". Материал для статей брал из бесед с местными старожилами- участниками событий, для чего объехал почти все села всех 4-х районов. Для полной исторической достоверности стал старательно работать в Кировском областном государственном архиве, а также в обоих Ижевских архивах. Когда стал писать книгу "А.Шкляев -революционер из Фалёнского района побывал в Московском, Ленинградском, Тобольском архивах. Книга была напечатана Кировским отделением КОГИЗА в 1975 году. Ежегодно 2-3 раза ездил для чтения старинных книг в областную библиотеку им.Герцена. С участниками Отечественной войны 1941-1945 гг. вел обширную переписку с десятками городов, начиная с Калининграда, Риги, Минска, Симферополя, Оренбурга, Барнаула, Ижевска и многих других городов, кончая Сахалином.За 29 лет моей корреспондентской работы написано 740 статей, в том числе 140 статей о родном своем Богородском районе, в газетах "Заветы Ильича (Зуевка), Заря пос. Богородского. О Богородском районе пишу с 62 года на протяжении 24 гадав. Написана рукопись книги о революционерке народнице Ларисе Васильевна Чемодановай - уроженке села Ухтым. В разные годы в газете "Заря", "Кировская правда" и других газетах о ней написано 18 статей. Рукопись о Чемодановой находится в Кировском издательстве, ждет своей очереди. Журналистика - краеведческая работа отмечено 30-ю статьями с положительными отзывами о моем увлечении краеведением и награжден ЗО-ю почетными и похвальными грамотами, В 1982 году газетой "Кировская правда" присуждена областная премия имени краеведа - журналиста В.Г. Пленкова, В 1983 году Кировоская областная библиотека им. Герцена составила машинописный каталог на 640 статей. Из числа 740 напечатанных статей,716 статей подклеены в своих 10 альбомах. Остальные 24 статьи не попали в альбомы по причине того, что газета "Заря не послала номера газет, в которых они были напечатаны. Вторым увлечением после краеведения и журналистики были туристко - экскурсионные поездки. С 1956 по 1972 гг. совершил 10 поездок: 1.В Прибалтику: Рига, Вемпиль, Калининград, Кенигсберг, Ленинград пригородами Петергоф, Пушкин, Павловск 2. Поездка по городам Польши - Чехословакии, был в Варшаве, Кракове, Праге, Карловых Варах. 3.Киев, Кишинев, Одесса, Севастополь, Ялта, Бахчисарай. 4. Сочи, Тбилиси, Баку, Волгоград. 5. Города Урала: Пермь, Н.Тагил, Свердловск, Челябинск. 6. По средней Азии: через город Новосибирск, по Турксибу в Алма-Ату и Ташкент. 7 Северо - Запад: Котлас – Ухта – Воркута – Новгород, Псков. 8. Круиз по Средиземному морю, по странам Турция, Кипр, 9. Сирия, Египет, Алжир, Испания, Италия. 9. Поездка в Тобольск через Свердловск. 10 Поездка по Волге: Горький, Казань, Ульяновск. Был в 8 городах Кировской области. Во время экскурсионных поездок ознакомился с природными зонами: тундрой, умеренной зоной, степями, полупустынями Средней Азии, Аравии, субтропиками Сирии, Египта, Алжира, Италии. Ежегодно в Низеве, как краевед принимал по 3-5 экскурсий учащихся из Фаленского, 3уевского, 0мутнинского районов. Вел переписку с учениками школ Фаленского, Зуевского, Богородского районов. Из Богородского района отвечал на письма из Богородской, Ухтымской, Караульской, Ошланской, Верховойской, Хорошевской школ. Родители мои были неграмотными крестьянами. Я и моя жена путем заочной учебы получили высшее образование, дочь и сын получили высшее инженерное образование: дочь инженер-химик, Сын Леонид инженер-физик, кандидат наук по физике, его жена инженер-химик. Таковы социальные перемены произошли за период моей жизни. 20 июня 1985 Н.П.Шулепов. материалы автобиографии использованы с сайта Богородского района

Жизнь показала, что я физически работать немогу, по совету учителей - заведующего школой Торхова М.А. летом 1930 года я был направлен на курсы учителей ликбеза в город Нолинск, после окончания которых Нолинским окружкомом был направлен работать старшим пионервожатым в Богородскую ШКМ, После года работы вожатым был взят на работу заведующим отдела пионеров в Богородский райком комсомола. После работы в райкоме по совету учителей тойже Богородской ШКМ уехал учится в Московское педучилище №2, которое закончил в 1935 году. Как активный комсомолец был направлен на работу инструктором в Северо-Кавказкий крайком комсомола в город Пятигорск. После года работы из-за отсутствия квартиры вернулся в родную Кировскую область, и облано был направлен работать в свой Богородский район в качестве директора Верховойской семилетней шкоды. Осень 1936 года по указанию аттестационной комиссии был направлен на заочную учебу в Кировский пединститут. С I сентября 1937 года был переведен на работу директором Караульской 7-летней школы. Заочная учеба шла успешно чтобы приблизить учение в институте в 1939 году переехал работать учителем истории в Вахрушевскую школу в Слободской район. В январе 1941 года закончил Кировский пединститут, в Вахрушевской школе работал до 1942 года, по болезни дистрофией был отпущен из района и переехал в Зуевский район по месту жительства родителей. С лета 1943 по 1953 годы работал учителем истории в Зуевской и Кордяжской средних школах. С 1953 по 1972 год до выхода на пенсию работал преподавателем истории в Низевсксй средней школе Фалёнского района, где живу в настоящее время. В 1954 году, как активный учитель общественник был принят в члены КПСС. Будучи комсомольцем, а затем членом КПСС работал пропагандистом, 6 лет председателем товарищеского суда, долгие годы работал председателем местного профсоюза. При выходе на пенсию отмечен медалью "Ветеран труда". Со времени учебы в пединституте пристрастился к изучению родного края, которое выразилось в том, что в Кордяжской и Зуевской и Низевской школах создавал краеведческие школьные музеи. В 1957 году осмелился написать в Фаленскую районную газету первые 8 статей. В следующем 1958 году уже была напечатано 12 статей и с тех пор на протяжении 29 лет непрерывно пишу. Начал писать с Фаленского района, в 1960 году, когда из 4-х районов: Фаленского,3уевского, Богородского и Унинского было создана одно укрупненное производственное Зуевское объединение с одной Зуевской газетой "Заветы Ильича", стал в ней писать уже кроме Фаленского района о жизни Зуевского и Богородского района, так как по работе хорошо знал оба эти района. После объединения Фаленского района с Унинским стал писать и об Унинском районе. В 1963 году, как активный корреспондент был принят Кировским областным отделением в члены Союза журналистов СССР, членом которого являюсь 22 года. С 1960 года стала печатать мои статьи "Кировская правда" и "Комсомольское племя". Статьи носили местный исторический характер к моей фамилии стали прибавлять слово "краевед". Материал для статей брал из бесед с местными старожилами- участниками событий, для чего объехал почти все села всех 4-х районов. Для полной исторической достоверности стал старательно работать в Кировском областном государственном архиве, а также в обоих Ижевских архивах. Когда стал писать книгу "А.Шкляев -революционер из Фалёнского района побывал в Московском, Ленинградском, Тобольском архивах. Книга была напечатана Кировским отделением КОГИЗА в 1975 году. Ежегодно 2-3 раза ездил для чтения старинных книг в областную библиотеку им.Герцена. С участниками Отечественной войны 1941-1945 гг. вел обширную переписку с десятками городов, начиная с Калининграда, Риги, Минска, Симферополя, Оренбурга, Барнаула, Ижевска и многих других городов, кончая Сахалином.За 29 лет моей корреспондентской работы написано 740 статей, в том числе 140 статей о родном своем Богородском районе, в газетах "Заветы Ильича (Зуевка), Заря пос. Богородского. О Богородском районе пишу с 62 года на протяжении 24 гадав. Написана рукопись книги о революционерке народнице Ларисе Васильевна Чемодановай - уроженке села Ухтым. В разные годы в газете "Заря", "Кировская правда" и других газетах о ней написано 18 статей. Рукопись о Чемодановой находится в Кировском издательстве, ждет своей очереди. Журналистика - краеведческая работа отмечено 30-ю статьями с положительными отзывами о моем увлечении краеведением и награжден ЗО-ю почетными и похвальными грамотами, В 1982 году газетой "Кировская правда" присуждена областная премия имени краеведа - журналиста В.Г. Пленкова, В 1983 году Кировоская областная библиотека им. Герцена составила машинописный каталог на 640 статей. Из числа 740 напечатанных статей,716 статей подклеены в своих 10 альбомах. Остальные 24 статьи не попали в альбомы по причине того, что газета "Заря не послала номера газет, в которых они были напечатаны. Вторым увлечением после краеведения и журналистики были туристко - экскурсионные поездки. С 1956 по 1972 гг. совершил 10 поездок: 1.В Прибалтику: Рига, Вемпиль, Калининград, Кенигсберг, Ленинград пригородами Петергоф, Пушкин, Павловск 2. Поездка по городам Польши - Чехословакии, был в Варшаве, Кракове, Праге, Карловых Варах. 3.Киев, Кишинев, Одесса, Севастополь, Ялта, Бахчисарай. 4. Сочи, Тбилиси, Баку, Волгоград. 5. Города Урала: Пермь, Н.Тагил, Свердловск, Челябинск. 6. По средней Азии: через город Новосибирск, по Турксибу в Алма-Ату и Ташкент. 7 Северо - Запад: Котлас – Ухта – Воркута – Новгород, Псков. 8. Круиз по Средиземному морю, по странам Турция, Кипр, 9. Сирия, Египет, Алжир, Испания, Италия. 9. Поездка в Тобольск через Свердловск. 10 Поездка по Волге: Горький, Казань, Ульяновск. Был в 8 городах Кировской области. Во время экскурсионных поездок ознакомился с природными зонами: тундрой, умеренной зоной, степями, полупустынями Средней Азии, Аравии, субтропиками Сирии, Египта, Алжира, Италии. Ежегодно в Низеве, как краевед принимал по 3-5 экскурсий учащихся из Фаленского, 3уевского, 0мутнинского районов. Вел переписку с учениками школ Фаленского, Зуевского, Богородского районов. Из Богородского района отвечал на письма из Богородской, Ухтымской, Караульской, Ошланской, Верховойской, Хорошевской школ. Родители мои были неграмотными крестьянами. Я и моя жена путем заочной учебы получили высшее образование, дочь и сын получили высшее инженерное образование: дочь инженер-химик, Сын Леонид инженер-физик, кандидат наук по физике, его жена инженер-химик. Таковы социальные перемены произошли за период моей жизни. 20 июня 1985 Н.П.Шулепов. материалы автобиографии использованы с сайта Богородского района

фото - из Фалёнского районного архива

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Шулятьев Александр Павлович

Родился 6 сентября 1948 года, образование высшее, проживает в с. Святица Фаленского района Кировской области, работал в сельскохозяйственном производственном кооперативе - колхозе имени Свердлова Фаленского района Кировской области с марта 1976 года. После окончания с отличием Кировского сельскохозяйственного института начал работу в должности главного агронома, зарекомендовал себя как грамотный и знающий специалист, а с февраля 1982 года был избран председателем колхоза, 24 октября 2008 г. уволен с работы, в связи с выходом на пенсию. За. время работы в данной должности он показал себя знающим свое дело специалистом, грамотным, требовательным и ответственным руководителем, владеющим навыками работы с людьми.

В период его руководства были приобретены на собственные средства техника и оборудование: зерноуборочные, силосоубо¬рочные, картофелеуборочные комбайны, тракторы К-701, Т-150, ТДТ-55, ДТ-75, МТЗ-80. Приобретались грузовые и легковые автомобили. Производилась замена техники через 5-7 лет. Сейчас же техника служит селу по 17-20 лет. Только в 2008 году оформлен кредит через «Россельхозбанк» и колхоз купил пресс-подборщик ПРФ-145, грабли ГВК-6 и зерноуборочный комбайн «Нива-Эффект». Были построены школа, медпункт, мехток КЗС-40, мост через реку Святица в бетонном исполнении, машинный двор, два зерновые склада, один склад запасных частей, два картофелехранилища, два свинарника, конный двор, двор по беспривязному содержанию телок. Проведена реконструкция животноводческих ферм, реконструирован Дом культуры. В 1983-1984 г.г. был запущен молокопровод. Благодаря большому вкладу Александр Павловича в развитие производства сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз имени Свердлова и в настоящее время имеет хорошие производственные показатели. Растет валовое производство молока: в 2006 году производство составило 1204,6 тонн, в 2007 году - 1211,2 тонны, себестоимость в 2006 году 4970 рублей за одну тонну молока, при средне; - районной 5580 рублей за тонну, в 2007году - 5627 рублей при средней по району 5794 рубля за одну тонну. Выручка от реализации продукции составила: в 2006 году 15908 тысяч рублей, в 2007 году - 17653 тысяч рублей, в том числе, по животноводству в 2006 году - 13345 тысяч рублей, в 2007 году 15444 тысячи рублей. Прибыль до налогообложения в 2006 году - 124 тысячи рублей, в 2007 году - 1565 тысяч рублей), в том числе по животноводству: в 2006 году составила 470 тысяч рублей, в 2007 году - 970 тысяч рублей, а также, благодаря его организаторским способностям, в оптимальные сроки проводились весенне-полевые работы, полном объеме заготавливались корма, своевременно и организованно проводилась уборка урожая. Большое внимание уделялось производственной и трудовой дисциплине. Александр Павлович много личного времени отдавал работе. Являлся инициатором внедрения нового в управлении производством. Внедрял прогрессивные технологии в животноводстве и растениеводстве, что способствовало росту производства сельхозпродукции. Шулятьев А.П. пользуется авторитетом в коллективе и среди руководителей района. Хороший семьянин. Воспитал двоих детей. Александр Павлович был активным: участником коллектива художественной самодеятельности и спортивных мероприятий. Команда колхоза и команда руководящего состава не раз занимала призовые места на районных соревнованиях. За свой многолетний и добросовестный труд неоднократно был награждён Почетными грамотами, в том числе: в 1987 году - Почетной грамотой райисполкома 08 октября 1992 года - Почетной грамотой главы районной администрации, в 1998 году - Почетной Грамотой Правительства Кировской области, 26 сентября 2003 года - Почетной Грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, 16 февраля 1994 года - Благодарственным письмом управления сельского хозяйства, в 1996 году Благодарственным письмом администрации Фаленского района, 20 октября 1997 года - Благодарственным письмом дирекции Фаленской школы №1, в октябре 2007 года - Благодарственным письмом от региональной партии «Единая Россия». По итогам районного соревнования ему неоднократно присваивалось звание «Лучший руководитель», имеет звание «Ветеран труда». За период его трудовой деятельности в должности председателя колхоза многие труженики хозяйства также имеют высокие награды за свой самоотверженный и добросовестный труд: медали «За Преобразование Нечерноземья РСФСР» и «Ветеран труда»; звание «Мастер животноводства» и «Ударник пятилеток», отмечена Почетными грамотами работа почти всех главных специалистов и работников бухгалтерской службы. Коллектив колхоза также получал Почетные грамоты и Благодарственные письма от руководства районного управления сельского хозяйства, глав районной администрации, ОАО «Исток» и ООО «Кировский мясокомбинат» за сотрудничество по поставкам молока и мяса, а также ежегодно отмечается и работа в сезонные периоды на весенне-полевых работах, на заготовке кормов, уборке урожая, в пастбищный и зимне-стойловый периоды.

Якимова Нина Матвеевна

Медаль «За доблестный труд», бронзовая и серебряная медали ВДНХ, ордена «Знак Почёта» и «Октябрьской Революции», делегат 24 съезда КПСС, и17 съезда профсоюзов СССР, депутат Верховного Совета РСФСР 8-го созыва, герой Социалистического Труда – вот основные награды и звания простой труженицы колхоза «Победа» Якимовой (Карачовой) Нины Матвеевны. С 1960 года начала работать дояркой на Закальской ферме колхоза «Победа». Когда пришла на ферму, надои составляли 900кг молока от коровы. Вскоре она получила по 1500 килограммов. Наступил год, когда Нина Матвеевна получила в среднем по 4300 кг молока. Это – непревзойденный результат по колхозу и по району. Когда в «Победе» началось сселение, правление колхоза назначило её бригадиром по животноводству. Немало сделала Нина Якимова для развития экономики колхоза, закрепления молодёжи на селе.

Медаль «За доблестный труд», бронзовая и серебряная медали ВДНХ, ордена «Знак Почёта» и «Октябрьской Революции», делегат 24 съезда КПСС, и17 съезда профсоюзов СССР, депутат Верховного Совета РСФСР 8-го созыва, герой Социалистического Труда – вот основные награды и звания простой труженицы колхоза «Победа» Якимовой (Карачовой) Нины Матвеевны. С 1960 года начала работать дояркой на Закальской ферме колхоза «Победа». Когда пришла на ферму, надои составляли 900кг молока от коровы. Вскоре она получила по 1500 килограммов. Наступил год, когда Нина Матвеевна получила в среднем по 4300 кг молока. Это – непревзойденный результат по колхозу и по району. Когда в «Победе» началось сселение, правление колхоза назначило её бригадиром по животноводству. Немало сделала Нина Якимова для развития экономики колхоза, закрепления молодёжи на селе.

Выйдя на заслуженный отдых, Н.М. Якимова занялась общественной деятельностью. В 1986 году был утверждён приз им.Героя Социалистического Труда Н.М. Якимовой, которым награждались передовые доярки района. 7 июня 1999 года решением районной Думы ей присвоено звание «Почётный гражданин Фалёнского района».

- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Якимова Нина Матвеевна

В одном из тихих переулков большого села Верхосунье Фалёнского района живёт женщина с громким титулом Герой Социалистического Труда. В особо торжественных случаях её одежду украшает не только Золотая Звезда, но и ордена Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почёта». Кроме того, она имеет бронзовую и серебряную медали ВДНХ, медаль «За доблестный труд», была депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзов, принимала участие в работе XXIV съезда КПСС и XVII съезда профсоюзов СССР. Почётный житель района. Заслуженный колхозник.

В одном из тихих переулков большого села Верхосунье Фалёнского района живёт женщина с громким титулом Герой Социалистического Труда. В особо торжественных случаях её одежду украшает не только Золотая Звезда, но и ордена Ленина, Октябрьской Революции, «Знак Почёта». Кроме того, она имеет бронзовую и серебряную медали ВДНХ, медаль «За доблестный труд», была депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Всесоюзного Центрального Совета Профсоюзов, принимала участие в работе XXIV съезда КПСС и XVII съезда профсоюзов СССР. Почётный житель района. Заслуженный колхозник.

Она у нас замечательный человек, всегда тебя выслушает и поймёт, даст дельный совет и поможет, если это в её силах, эти слова я услышала от Татьяны Якимовой, жены одного из сыновей Нины Матвеевны.

Она у нас замечательный человек, всегда тебя выслушает и поймёт, даст дельный совет и поможет, если это в её силах, эти слова я услышала от Татьяны Якимовой, жены одного из сыновей Нины Матвеевны.

- Войдите, чтобы оставлять комментарии